loop

ein Gegenkonzept zu fast fashion

loop ist ein Secondhand-Store an einem Ort, an dem man ihn nicht vermuten würde – am Bahnhofsvorplatz in Wien Floridsdorf, einem der zentralen Verkehrsknotenpunkte im Norden der Stadt. Täglich passieren hier tausende Menschen, doch bisher fehlt es dem Ort an Aufenthaltsqualität. Genau hier setzt loop an: Als Gegenentwurf zu Fast Fashion wird der Store zum sozialen Treffpunkt, zur Werkstatt und zum Raum für Austausch und macht Secondhand für Menschen zugänglich, die bislang wenig Berührung mit dem Thema hatten. Im Zentrum steht nicht der schnelle Konsum, sondern das bewusste Erleben und Verstehen von Prozessen – vom Sortieren der Kleidung bis zur Herstellung neuer Stücke. Der textile Kreislauf wird sowohl räumlich als auch gestalterisch in den Fokus gerückt. Verkaufsfläche, Werkstatt, Café und Designer:innen-Arbeitsplätze verschmelzen zu einem offenen, transparenten Raumkonzept, in dem der Entstehungsprozess der Kleidung erfahrbar wird.

PROBLEMSTELLUNG UND IDEE

© Greenpeace

Der Modekonsum hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert: Trends wechseln immer schneller, Kleidung ist billig und ständig verfügbar. Dadurch wird sie zunehmend als Wegwerfprodukt betrachtet – mit erheblichen Folgen für Umwelt und Gesellschaft. Jährlich entsteht eine enorme Menge an Textilmüll, von dem nur ein kleiner Teil wiederverwendet oder recycelt wird. Der Rest landet auf Deponien, wird verbrannt oder in andere Länder exportiert. Zugleich geraten die Bedingungen der Textilproduktion zunehmend in Kritik – etwa wegen Ressourcenverschwendung, Umweltbelastung und schlechter Arbeitsbedingungen. Als Reaktion gewinnt die Idee einer Kreislaufwirtschaft an Bedeutung: Kleidung soll länger genutzt, repariert oder recycelt werden. Um diese Prinzipien umzusetzen, braucht es mehr als technische Lösungen – es braucht neue Räume, die Alternativen sichtbar machen und zum Umdenken anregen.

STANDORT

In Wien konzentriert sich das Angebot an Secondhand-Stores stark auf den 6. und 7. Bezirk – also auf zentrale, kreative Hotspots mit einer jungen, konsumkritischen Zielgruppe. Mein Store hingegen wird bewusst in Floridsdorf verortet – einem Bezirk, der gemeinsam mit der Donaustadt auf der anderen Seite der Donau liegt. Während der 22. Bezirk mit Orten wie dem Donaupark, der UNO-City oder dem Copa Beach bereits attraktive Anziehungspunkte bietet, fehlt es Floridsdorf bislang an solchen Orten.

Direkt am Bahnhofsvorplatz von Floridsdorf, dem Zentrum des Bezirks und einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Norden Wiens, entsteht der Store. Der Standort ist ideal: Bisher wird der Platz vor allem funktional genutzt, gleichzeitig profitieren viele Schulen in der Umgebung von seiner zentralen Lage. Mit einer markanten gestalterischen Präsenz, hoher Aufenthaltsqualität und einem offenen Konzept soll der Store den Ort beleben. Es entsteht ein Raum, an dem Menschen nicht nur vorbeigehen, sondern gerne verweilen – und dabei nachhaltiger Konsum ganz selbstverständlich Teil ihres städtischen Alltags wird.

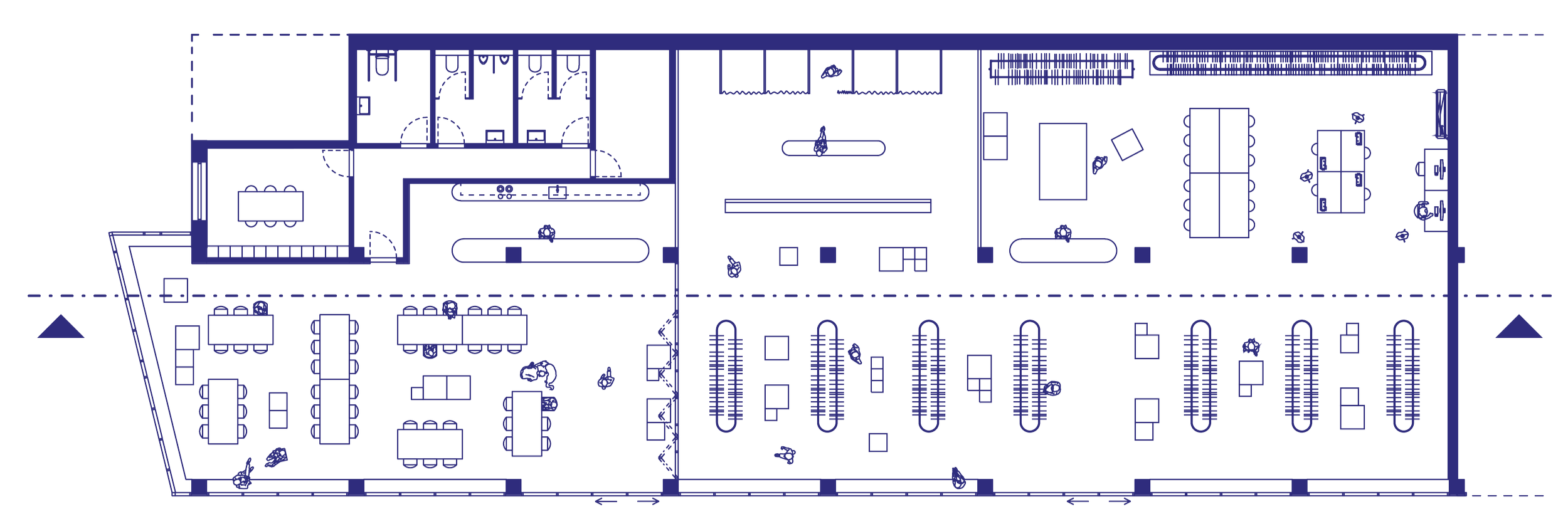

RAUMGLIEDERUNG

Der Raum gliedert sich in zwei Hauptbereiche. Entlang der Fassade befinden sich der Shop, die Werkstatt und das Café – jene Zonen, die aktiv zur Belebung des Standorts beitragen sollen. Die Nebenräume wie Lager, Sanitäranlagen und Umkleiden sind bewusst im hinteren Bereich untergebracht. Das Café ist abgetrennt und kann unabhängig vom Store genutzt werden, etwa auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Shop und Werkstatt gehen fließend ineinander über – sowohl räumlich als auch funktional. So entsteht ein lebendiger Ort, an dem nachhaltiger Konsum, Handwerk und soziale Begegnung miteinander verwoben sind.

GESTALTUNG

Der Store ist bewusst zurückhaltend gestaltet, rohe Decken und unverkleidete Wände machen den Entstehungsprozess sichtbar und verleihen dem Raum eine ehrliche, ungeschönte Atmosphäre. Leuchtstoffröhren verstärken den industriellen Charakter und rufen zugleich Assoziationen an Nähereien im globalen Süden hervor – eine subtile Anspielung auf die Herkunft vieler Kleidungsstücke. Spiegelnde Metallmöbel greifen das Thema Reflexion auf und laden dazu ein, das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. Ein gezielt eingesetzter blauer Akzent schafft Orientierung und wirkt als ruhiges, kraftvolles Gegengewicht.

Die Umkleide ist in das Gesamtkonzept integriert: transluzente Wände bieten Privatsphäre, lassen aber Einblicke ins Lager zu und bewahren so die Offenheit des Raumes. Holz-Werktische mit klappbaren Beinen und abnehmbaren Tischplatten verbinden Shop und Werkstatt funktional und erlauben vielseitige Nutzung.

Im Café setzt sich der rohe, flexible Charakter fort, während farbige Akzente eigenständige Bereiche markieren und mobile Möbel eine vielseitige Nutzung ermöglichen – von Veranstaltungen bis zu entspanntem Verweilen.

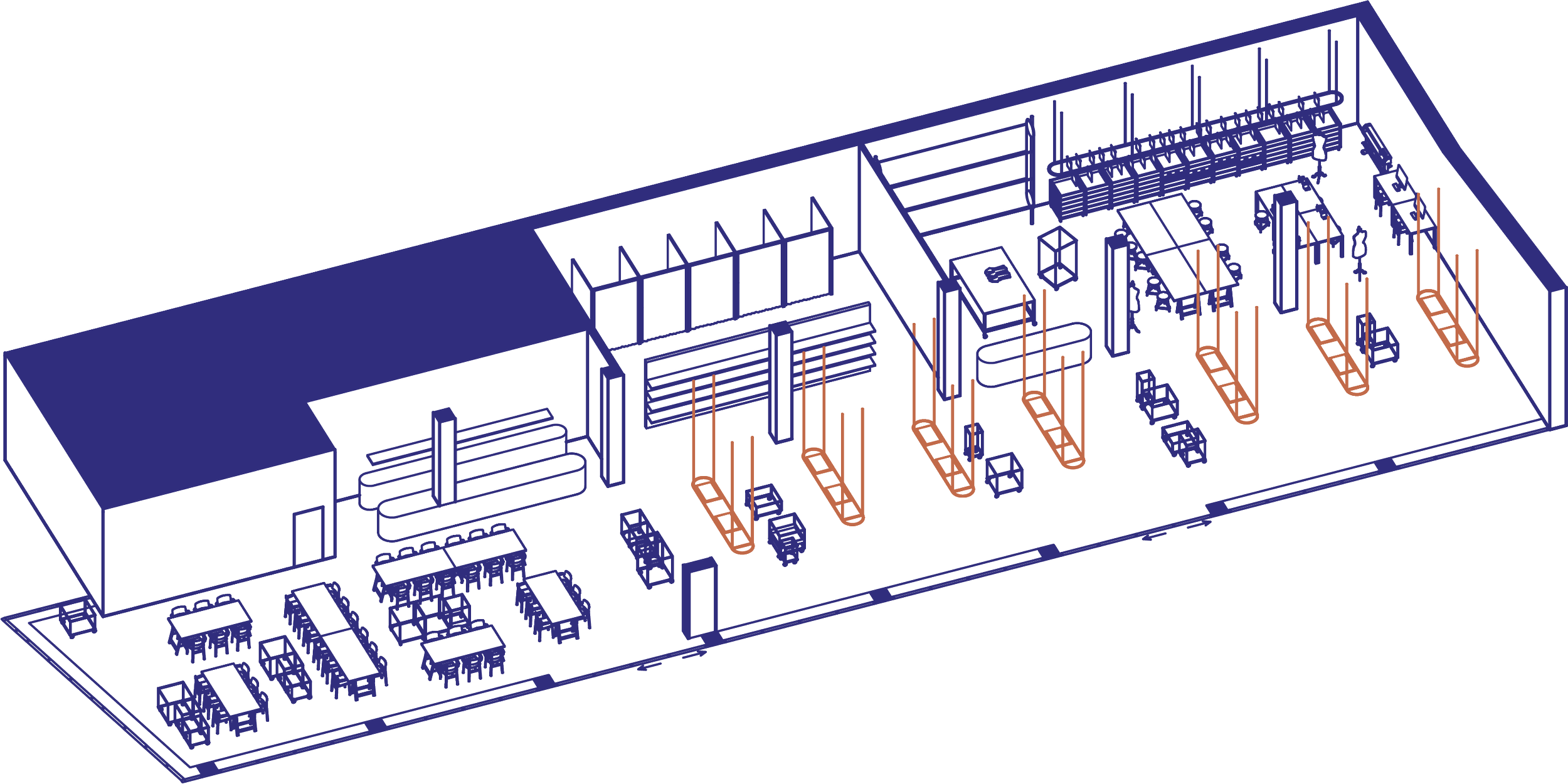

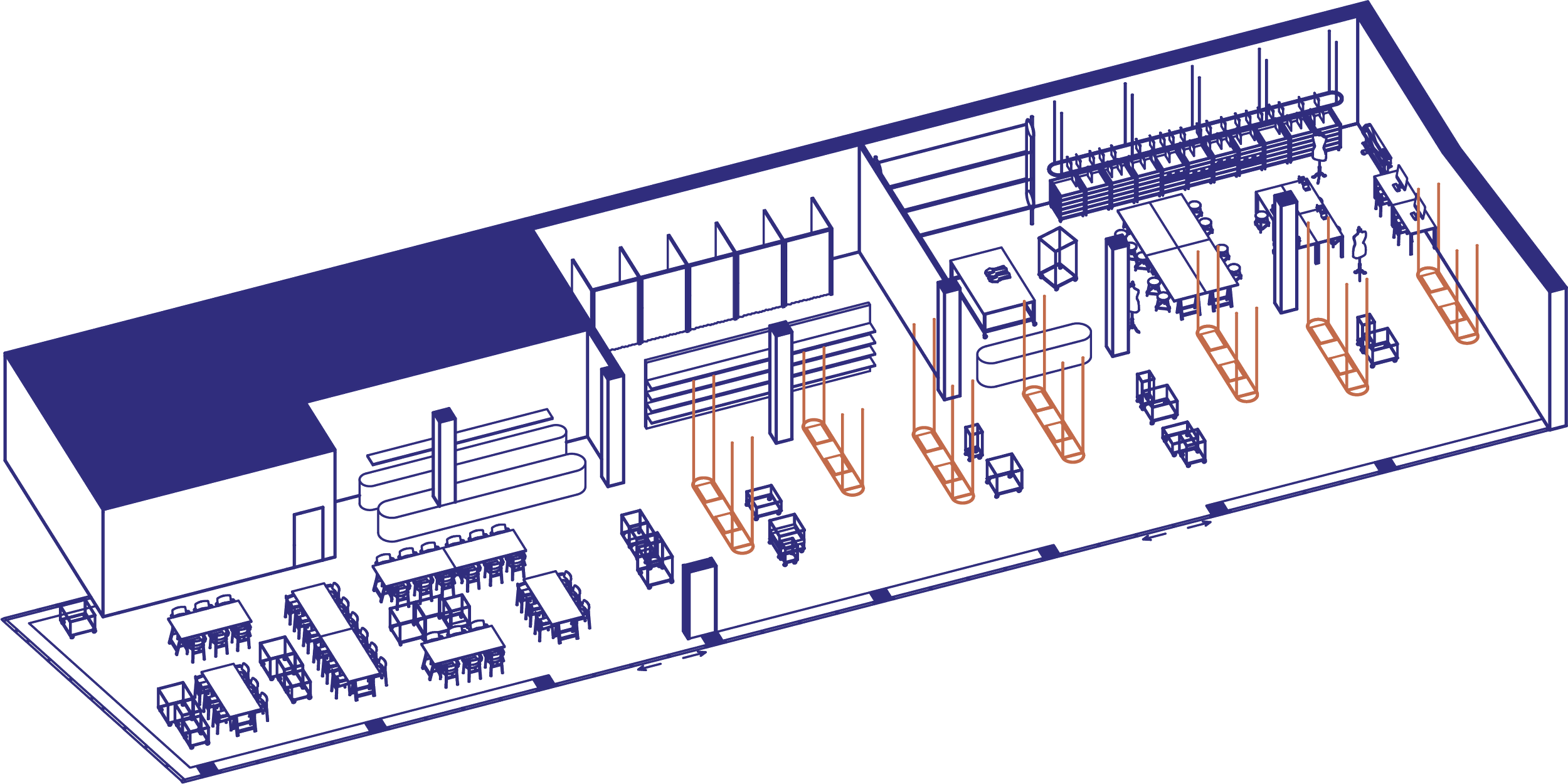

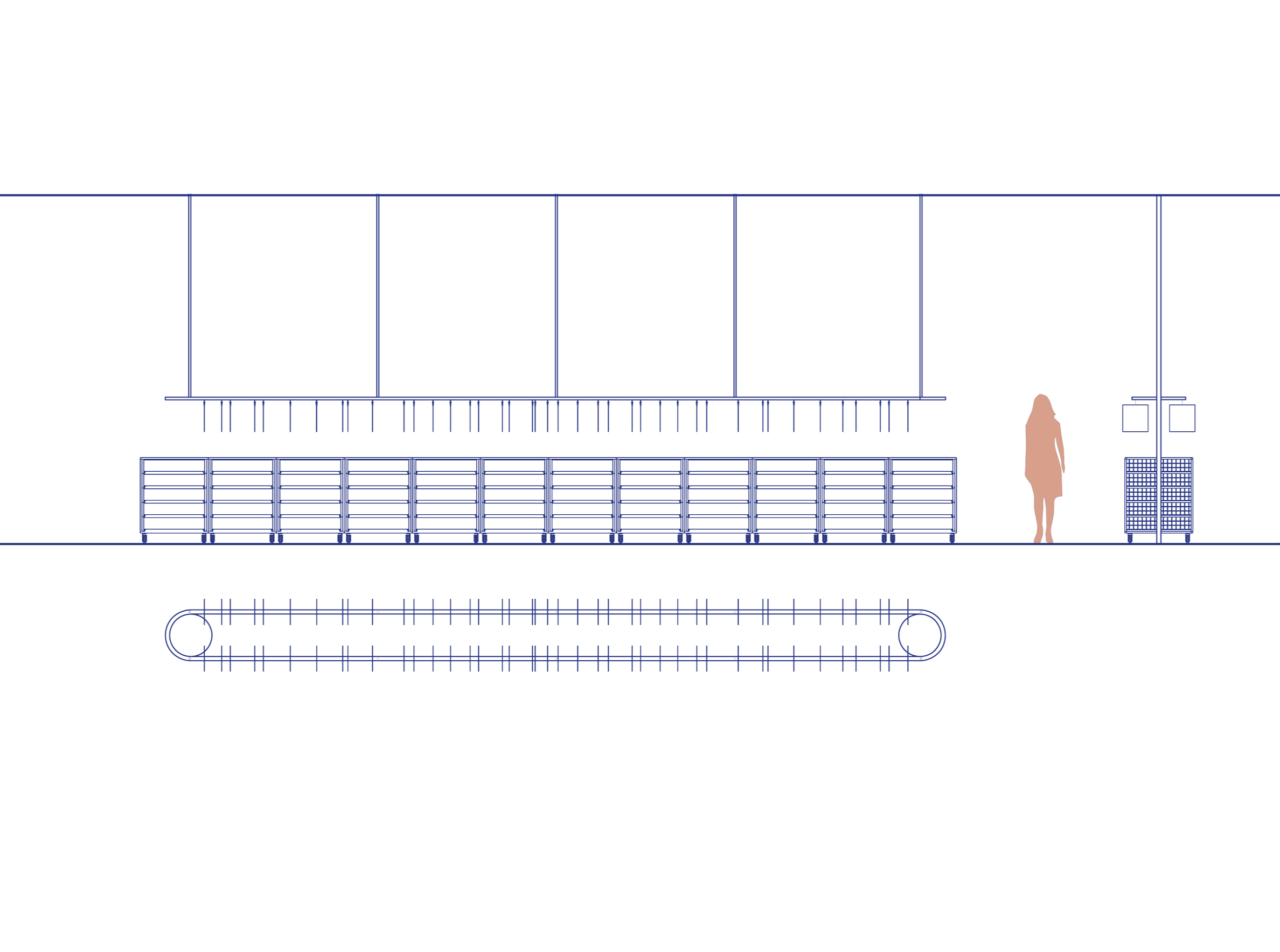

Ein zentrales Gestaltungselement des Stores sind von der Decke abgehängte Kleiderstangen, die höhenverstellbar sind und dadurch eine flexible Raumnutzung ermöglichen. Bei Workshops werden die Kleiderstangen nach oben gezogen. So wird die Bodenfläche vollständig frei und es entsteht Platz für Arbeitstische, Sitzgelegenheiten und gemeinschaftliches Arbeiten. Diese einfache Bewegung erlaubt einen schnellen Funktionswechsel und zeigt, wie flexibel mit Raumhöhe und Nutzung umgegangen werden kann. Gleichzeitig entsteht eine besondere Raumsituation: Das Sitzen unter der hochgezogenen Kleidung macht das Thema des Überkonsums physisch spürbar – der Überfluss bleibt sichtbar, aber rückt symbolisch in den Hintergrund.

SORTIERPROZESS

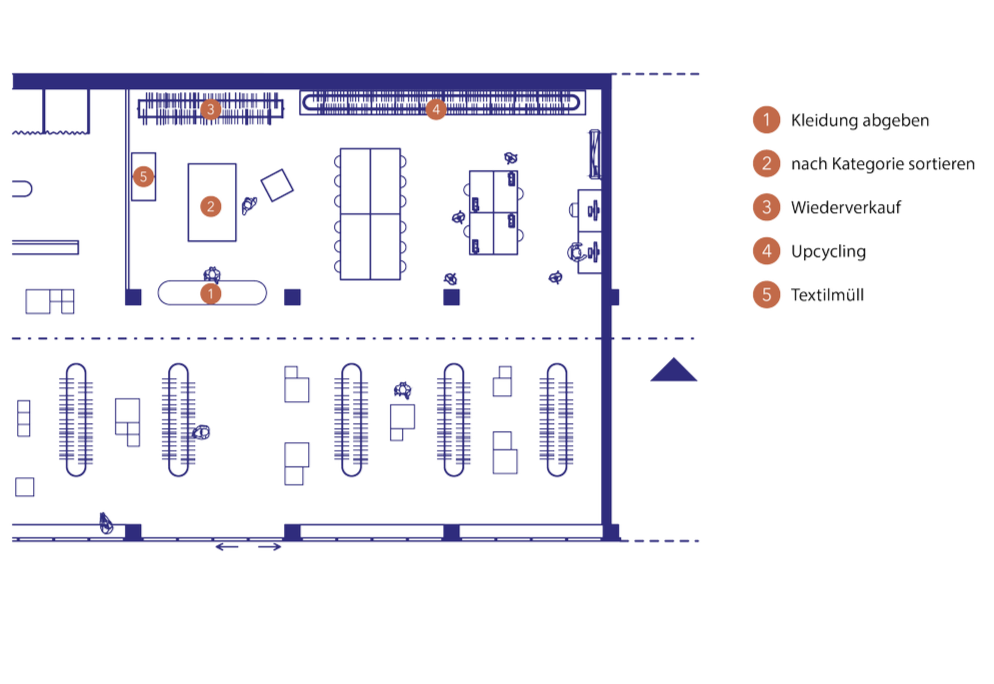

Einer der zentralen Bestandteile des Konzepts ist der Sortierprozess der gespendeten Kleidung. Besucher:innen können ihre Kleidung direkt im Store abgeben, wo sie anschließend gesichtet und nach ihrem Zustand sortiert wird. Gut erhaltene Stücke, die sich für den Wiederverkauf eignen, gelangen in das offene Lager und werden von dort aus direkt in den Verkaufsbereich überführt. Beschädigte Kleidung, die nicht mehr tragbar ist, wird aufgetrennt und in das Textillager innerhalb der Werkstatt gebracht. Dort dient sie als Materialgrundlage für Upcycling-Projekte und wird so in neue, individuelle Produkte überführt. Kleidung, die weder verkaufsfähig noch weiterverwertbar ist, wird gesammelt und fachgerecht entsorgt. Durch diese klare Struktur wird der gesamte Kreislauf der Kleidungsverwertung transparent gemacht und für die Besucher:innen nachvollziehbar – ein bewusster Umgang mit Ressourcen wird sichtbar und aktiv erlebbar.